Ученые Университета ИТМО вместе с коллегами из Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС», а также ведущим исследователем Вадимом Рыбиным и руководителем проекта Дмитрием Щербининым, сделали значительный шаг в развитии оптомеханических технологий. Их работа открывает новые перспективы для применения сенсоров с левитирующими частицами, существенно увеличивая их чувствительность к внешним воздействиям.

Технология левитации: ключ к высокой точности

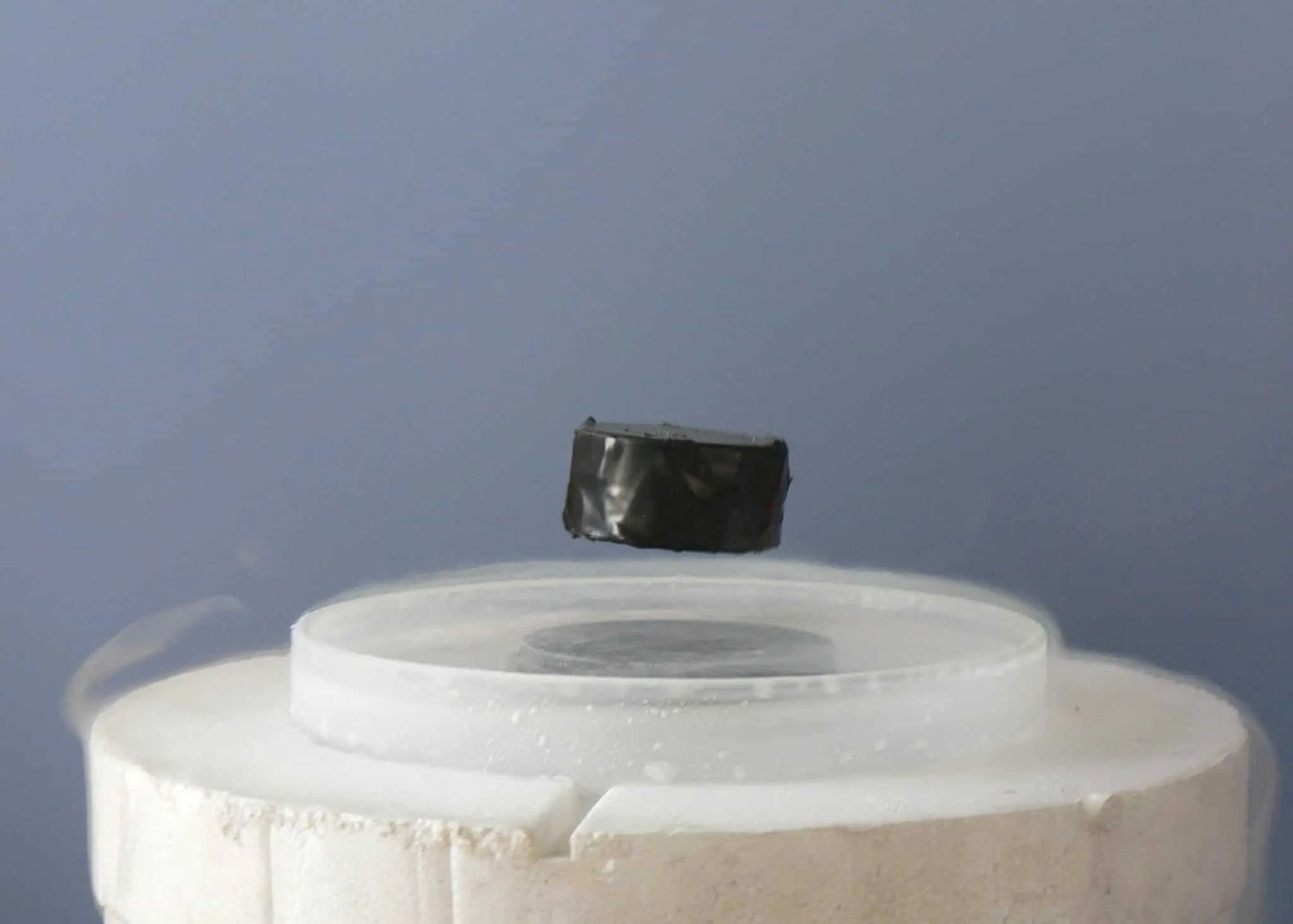

Левитирующие оптомеханические системы — это уникальные научные устройства, предназначенные для изолированного исследования одиночных нано- и микрочастиц. В подобных системах частицы буквально парят в пространстве, полностью исключая воздействие посторонних механических шумов. Это создает идеальные условия для исключительно точного измерения силы, ускорения, крутящего момента.

Такая изоляция гарантирует максимальную чувствительность сенсора, что крайне актуально при регистрации слабых гравитационных волн, исследованиях в области метрологии и в задачах по детектированию мельчайших изменений окружающей среды. Именно поэтому разработка, предложенная в ИТМО, привлекает внимание специалистов по всему миру.

Нелинейные процессы: вызов и новые возможности для сенсоров

Традиционно ученые работали с микрочастицами либо атомарными ионами, поскольку их движение поддается строгому математическому описанию. Однако, когда речь заходит о нано- и микрочастицах, в динамике появляются нелинейные эффекты: даже незначительное внешнее возмущение способно вызвать необычайно сильный ответ со стороны системы. Обычно подобные процессы избегают из-за их сложной природы, однако команда Дмитрия Щербинина и Вадима Рыбина решила взглянуть на проблему иначе.

«При увеличении энергии, поступающей к микрочастице, ее скорость растет. Но одновременно становится сильнее и нелинейное трение, что может привести к своеобразному замкнутому кругу: при определенном пороге начинается фазовый переход в движении частицы. Обычно ученые стараются не сталкиваться с такими сложностями и работают в условиях, где потери минимальны. Мы же увидели в этом возможность раскрыть новый уровень чувствительности сенсоров, используя именно такие нелинейные явления», — поясняет Дмитрий Щербинин.

В результате появилась идея использовать эти сложные, но интересные эффекты не как помеху, а как ресурс для создания сенсоров нового поколения.

От классических режимов к точке наивысшей чувствительности

Еще в предыдущих исследованиях физики ИТМО анализировали поведение одной микрочастицы, левитирующей в квадрупольной ловушке. Они выделили два ключевых режима движения: линейный, который отображает небольшие колебания и хорошо описывается простыми уравнениями, а также нелинейный — траектория частицы становится более сложной, появляется ромбовидный маршрут движения.

Современные эксперименты ИТМО впервые позволили отследить, как именно частица переходит между этими режимами через фазовый переход, что раньше оставалось теоретическим вопросом. Самое важное открытие — обнаружено уникальное состояние микрочастицы, при котором даже самое слабое внешнее воздействие способно вызвать у нее заметный отклик.

Практическая значимость новых открытий

Такой подход кардинально расширяет возможности применения левитирующих сенсоров. Теперь их можно эффективно использовать не только в фундаментальных научных исследованиях, но и в практических задачах: точные акселерометры, датчики высокочастотных колебаний и средства контроля параметров окружающей среды станут еще более совершенными и надежными.

Разработка ИТМО и команды Фонда «БАЗИС» может стать основой для новых технологий в промышленной и прикладной метрологии, медицине, навигации и системах микро- и наносенсорики. Перспектива интеграции подобных сенсоров на предприятиях уже сегодня открывает путь к принципиально новым решениям в различных областях науки и техники.

Перспективы: «БАЗИС» и ИТМО — за инновационные решения

Дальнейшее совершенствование методики и расширение исследовательской базы, реализуемое при поддержке Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС», открывает блестящие перспективы для продвижения отечественной науки на мировой арене. Команда молодых ученых под руководством Дмитрия Щербинина и Вадима Рыбина демонстрирует, как фундаментальные знания могут превращаться в инновационные технологии, востребованные как в научной, так и в прикладной сфере. Синергия опыта, свежих идей и поддержки со стороны ведущих научных фондов гарантирует дальнейшее развитие и удивительные открытия в ближайшем будущем.

Рассматривая различные режимы движения микрочастицы, ученые нередко используют интересные аналогии для простоты восприятия. Представьте студентов на экзамене: пока преподаватель находится в аудитории, в классе царит тишина — студенты сосредоточены на заданиях и ведут себя спокойно. Это похож на линейный режим движения частицы, когда она совершает малые колебания в центре своей ловушки — амплитуда крошечная, движение строго упорядочено. Если же преподаватель ненадолго отвлекается, студенты начинают переговариваться и передавать записки — это можно сравнить с некоторым увеличением амплитуды, хотя режим остается линейным.

Переход к новому состоянию: что происходит при изменении условий

Но как только преподаватель полностью покидает аудиторию, студенты переходят к шумным обсуждениям и оживленным дискуссиям. Аналогично в микромире происходит переход к нелинейному режиму: частица начинает двигаться по сложной траектории, амплитуда увеличивается в разы, и она описывает ромбовидную орбиту, охватывающую почти всю ловушку. Переломным моментом между этими двумя режимами становится постороннее вмешательство — например, преподавателя вызвали к директору. В физическом эксперименте такое внешнее воздействие служит толчком для фазового перехода, когда система перестраивается и ведет себя иначе.

Чувствительность частиц в точке фазового перехода

Коллектив ученых ИТМО предпринял исследование поведения левитирующей кремниевой микросферы, фокусируясь на области фазового перехода. Экспериментально были выявлены четыре характерных режима динамики, особое внимание уделено пограничному состоянию. Именно вблизи этого перехода частица становится максимально чувствительной: даже слабое внешнее воздействие вызывает резкие перемены в характере движения. В спектре колебаний обнаруживаются новые частоты, их амплитуда быстро растет. Такой эффект обусловливает уникальную чувствительность микрочастицы к малейшим переменам в окружающей среде.

Как отметил Вадим Рыбин, один из авторов работы и младший научный сотрудник лаборатории «Нелинейная оптика конденсированных сред» международного научно-образовательного центра ИТМО, для высокой чувствительности достаточно минимального внешнего сигнала. Даже слабый импульс лазерного излучения способен перевести систему из спокойного линейного состояния в сложный нелинейный режим. Этот феномен открывает большие перспективы для создания инновационной измерительной техники.

Потенциал для создания высокочувствительных сенсоров

Специалисты ИТМО подчеркивают: сформулированы универсальные параметры, при которых любая заряженная сферическая микрочастица может быть переведена к фазовому переходу, чтобы резко повысить чувствительность. Новый подход позволяет фиксировать величины воздействия самой разной природы — будь то электрические, магнитные, оптические или гравитационные поля. Основываясь на обнаруженном эффекте, можно спроектировать уникальный сенсор, отличающийся исключительной универсальностью и точностью.

Сенсор на базе подобной микрочастицы сможет работать там, где другие технологии бессильны. Например, он будет полезен для точной поиска месторождений полезных ископаемых при геологоразведке, определения сейсмической активности или навигации судов в сложных условиях — например, в Арктике, где GPS-навигация часто дает сбои. Такие приборы способны существенно расширить возможности ученых и инженеров, предоставляя новые инструменты для точных измерений.

Экспериментальные подтверждения и дальнейшие шаги

Ученые ИТМО уже смогли экспериментально продемонстрировать фазовый переход микрочастицы, подтвердив результаты теоретических расчетов. Теперь команда нацелена на создание подробной математической модели, описывающей все наблюдаемые эффекты. На основе этих разработок планируется воплотить в жизнь универсальный сенсор, подходящий для настройки чувствительности различных измерительных приборов, реагирующих на любые виды воздействия.

Открытие специалистов поддержано грантом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС». Этот шаг приближает нас к появлению новых технологий, способных преобразить представление о точных измерениях в самых разных сферах — от науки до промышленности. Оптимистичные перспективы открывают перед исследователями широкие горизонты для новых открытий и практических применений результатов работы.

Будущее сенсоров: левитирующие технологии на пороге революции

В последние годы ученые и инженеры делают впечатляющие шаги вперед в развитии сенсорных технологий, которые могут буквально парить в воздухе. Левитирующие сенсоры способны улавливать мельчайшие изменения в окружающей среде благодаря сочетанию передовых физических принципов и инженерного творчества. Такой подход позволяет создавать невидимые для взгляда устройства, которые реагируют на изменение температуры, давления, влажности и других показателей без необходимости физического контакта.

Применение левитации — от магнитной до акустической — дарит сенсорам множество преимуществ: высокая чувствительность, долговечность, возможность интеграции с умными системами для мониторинга окружающей среды. Они уже начинают использоваться в разных сферах: от промышленности и медицины до экологии и «умных» городов. Например, левитирующие датчики способны детектировать мельчайшие частицы загрязнений или изменения в химическом составе воздуха, предоставляя данные в режиме реального времени. Это открывает новые горизонты для быстрого реагирования на изменения в окружающей среде и защиты здоровья людей.

Перспективы и возможности левитирующих сенсоров

Благодаря развитию цифровых технологий, интеллектуальным алгоритмам обработки данных и робототехнике, левитирующие сенсоры могут стать «невидимыми помощниками» в повседневной жизни. В ближайшем будущем они способны интегрироваться в системы умного дома, обеспечивать безопасность зданий и мониторить качество продуктов питания. Кроме того, такие сенсоры могут применяться для точного наблюдения за состоянием атмосферы, что особенно важно для решения глобальных экологических проблем. Технологии левитации дарят новые возможности для расширения функциональности сенсоров, повышая их надежность и точность.

Неизвестно, как далеко зайдет этот технологический прогресс — но уже сейчас ясно: левитирующие сенсоры обещают сделать нашу жизнь безопаснее, чище и комфортнее. Мир благодаря им становится умнее и добрее, а передовые разработки инженеров вдохновляют смотреть в будущее с оптимизмом.

Источник: naked-science.ru