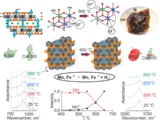

Обычная ржавчина, известная каждому из нас, на самом деле скрывает в себе огромный потенциал. Оксиды железа, которые легко образуются на железных поверхностях под действием кислорода, давно изучаются учёными во всем мире. В последние годы исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН, а также их коллеги из Дальневосточного федерального университета, открыли новые уникальные возможности этих материалов для ультрасовременной электроники и медицины.

Необычные свойства оксидов железа: ключ к новым технологиям

На наноуровне оксиды железа демонстрируют выдающиеся характеристики, которые делают их особенно востребованными для создания инновационных устройств. В первую очередь это устойчивость, экологичность и великолепная технологичность, дополняемые исключительными магнитными свойствами. Благодаря им становятся возможными прорывные решения в таких областях, как спинтроника и высокочувствительная сенсорика.

Спинтроника — молодое и стремительно развивающееся направление в электронике, использующее необычные возможности электронов для хранения и передачи информации. В обычных устройствах данные кодируются только посредством электрического заряда. В спинтронике добавляется еще один способ: информация записывается с помощью «магнитного направления» спина электрона. Такой подход позволяет создать более быстрые, миниатюрные и экономичные устройства нового поколения.

Роль сенсорики и биосенсоров в современной науке

Вторая область применения оксидов железа — это производство сенсорных элементов, способных чутко реагировать на самые малые изменения окружающей среды. Именно такие материалы необходимы для создания современных биосенсоров, которые фиксируют присутствие специфических молекул, и магнитных датчиков, способных улавливать малейшие магнитные поля. Чем сложнее и разветвленнее поверхность материала, тем выше его способность к обнаружению изменений — это критически важно для медицины, экологического мониторинга и промышленности.

Повышенная чувствительность слоя оксида железа уже позволила добиваться невероятных успехов в регистрационных технологиях, и этот прогресс продолжается.

Магнитные «вихри»: новое слово в хранении данных

Одним из самых захватывающих открытий в исследованиях российских учёных стало наблюдение устойчивых магнитных структур в тонких слоях оксидов железа — так называемых «вихревых» магнитных доменов. Эти вихри способны надолго сохранять своё состояние, что ключевое для создания инновационных систем хранения данных. Любой магнитный вихрь может служить отдельной «ячейкой» памяти, обеспечивающей надежность и энергоэффективность.

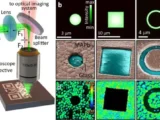

Получение подобного рода структур оказалось возможным благодаря особым условиям выращивания оксидных слоёв на сапфировых подложках с использованием метода ультразвуковой паровой химической эпитаксии (mist-CVD). Такой подход гарантирует высокую однородность покрытия и контролируемость свойств материала.

Исследования магнитных свойств: от экспериментов к моделированию

В процессе работы над изучением тонких пленок оксида железа учёные проделали несколько важных этапов. Сначала в лабораторных условиях при помощи современной аппаратуры были выращены образцы с нужными характеристиками. Затем в ресурсных центрах Научного парка СПбГУ проведён тонкий экспериментальный анализ структуры и магнитных свойств полученных материалов.

Особое место в исследовании занял метод магнитно-силовой микроскопии, позволяющий создавать высокоточные трёхмерные карты распределения магнитных полей на поверхности образцов. С его помощью были обнаружены уникальные хаотичные и вихревые структуры, особенно отчётливо проявляющиеся при наличии дополнительного буферного слоя из нитрида галлия (GaN). Наличие этого буфера усиливает магнетизм и повышает чувствительность материала, что является настоящим прорывом для будущих сенсоров и спинтронных устройств.

Перспективы развития: железо и инновации рука об руку

Фундаментальные исследования оксидов железа, проведённые в лабораториях ведущих научных центров Санкт-Петербурга и Владивостока, доказывают: традиционный материал, вроде ржавчины, может стать ключом к прорывным разработкам в электронике и биомедицине. Новый взгляд на его строение и поведение в тонких слоях открывает неограниченные перспективы для промышленного внедрения технологичных, экологичных и доступных решений.

В результате работы создана научная база для появления новых высокочувствительных биосенсоров, энергоэффективных модулей памяти и других электронных компонентов, соответствующих самым высоким стандартам сегодняшнего дня. Технологические открытия ложатся в основу будущих интеллектуальных решений для медицины, диагностики, защиты окружающей среды и развития цифровых технологий.

Сотрудничество ведущих университетов и роль инфраструктуры

Отдельно стоит отметить вклад команд исследователей из Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе и Дальневосточного федерального университета. Такой объединённый научный потенциал стал возможен благодаря современной инфраструктуре: уникальные лаборатории, ресурсные центры Научного парка СПбГУ с мощнейшим оснащением («Нанотехнологии», «Центр микроскопии и микроанализа», «Инновационные технологии композитных наноматериалов») внесли весомый вклад в успешное завершение исследований.

Работа российских учёных — значимый шаг на пути к новым технологическим возможностям и практическому использованию оксидов железа для благополучного будущего общества. Открытия и технологические подходы, заложенные в ходе этих исследований, уже находят положительный отклик как в научном мире, так и на индустриальном рынке, способствуя развитию отечественной высокотехнологичной промышленности.

Таким образом, ржавчина перестает быть лишь нежелательным побочным эффектом воздействия воздуха на железо. Сегодня оксиды железа повергают в восхищение инженеров и учёных, становясь опорой для создания устройств завтрашнего дня — интеллектуальных, безопасных, эффективных и доступных всем обществу.

Источник: naked-science.ru