Команда ученых под руководством специалистов Томского государственного университета, при поддержке Российского научного фонда (РНФ), открыла новые закономерности в механизме самоочищения и обновления озера Байкал. Благодаря современным компьютерным моделям исследователи выяснили, что ключевое значение для чистоты и качества вод Байкала имеет степень минерализации — солености — впадающих в него рек. Кроме того, существенную роль играют сезонные перепады температуры в самом озере. Это открытие позволит не только прогнозировать экологическое состояние крупнейшего пресноводного озера мира, но и принять эффективные меры для его будущей защиты.

Озеро Байкал: уникальный природный резервуар

Байкал занимает особое место среди водоемов Земли — его глубина достигает более 1500 метров, а объем воды составляет около пятой части всех запасов пресной воды планеты. Несмотря на такие размеры, Байкал славится необычайной прозрачностью и чистотой своих вод — качествами, которыми редко могут похвастать крупные озера. В большинстве глубоких водоемов поверхностные течения и перемешивание воды ограничены, а у дна часто накапливаются загрязнения и снижается содержание кислорода. Так, в озере Танганьика, втором по глубине после Байкала, нижние слои страдают от недостатка кислорода, что приводит к застою. Однако в Байкале ситуация прямо противоположная: его глубинные воды регулярно обновляются, насыщаются кислородом и не теряют прозрачности.

Необычные процессы перемешивания: роль солености рек

Обновление воды в Байкале обеспечивается множеством природных факторов: ветровой активностью, поступлением тепла от солнца и от земных недр, изменением давления и температуры. Но до последнего времени ученые не могли однозначно выделить, какой же из этих факторов играет решающую роль. Исследования группы из Томского государственного университета показали: наличие рек с более высоким содержанием солей становится пусковым механизмом для интенсивного перемешивания водных масс в приустьевой зоне. В результате в такие периоды глубинные слои Байкала лучше насыщаются кислородом, а процесс самоочищения ускоряется. Это предотвращает застойные явления и способствует поддержанию уникальной чистоты озера.

Компьютерные эксперименты и перспективы для климата

Для анализа влияния рек с разной степенью минерализации специалисты провели серию компьютерных экспериментов, моделируя участок Байкала между рекой Болдакова и проливом Малое Море. Модели позволили проследить, как колебания солености и сезонная смена температур стимулируют вертикальное перемешивание воды. Сценарии с повышенной минерализацией рек показали более выраженное перемешивание устьевых и донных вод, а значит — более эффективное насыщение кислородом и устойчивое состояние экосистемы. Это открытие имеет большое значение, поскольку поддержание окислительно-восстановительного баланса препятствует оседанию вредных веществ и поддерживает здоровье водной среды.

Значение для будущего Байкала и вклад российских ученых

Впервые была выявлена столь тесная связь между составом питающих Байкал рек и процессами в самом озере. Авторы подчеркивают: если содержание солей или структура притоков изменится (например, под действием хозяйственной деятельности или изменения климата), поведение системы внутреннего перемешивания также претерпит существенные изменения. Современные методы компьютерного моделирования, которыми воспользовались сотрудники Томского государственного университета, позволяют строить прогнозы и разрабатывать рекомендации по сохранению уникального природного объекта. Вклад Российского научного фонда и участие ведущих исследователей, таких как Владислава Чуруксаева и Баир Цыденов, открывают новые перспективы в защите Байкала от возможных угроз цивилизации.

Открытие российской научной школы наглядно демонстрирует важность междисциплинарных и высокотехнологичных подходов для сохранения крупнейших водоемов планеты. Полученные знания помогут минимизировать риски загрязнения и спрогнозировать динамику ответных реакций живой системы Байкала на предполагаемые изменения окружающей среды. Таким образом, уникальное озеро и в будущем сможет оставаться символом чистоты и гармонии природы.

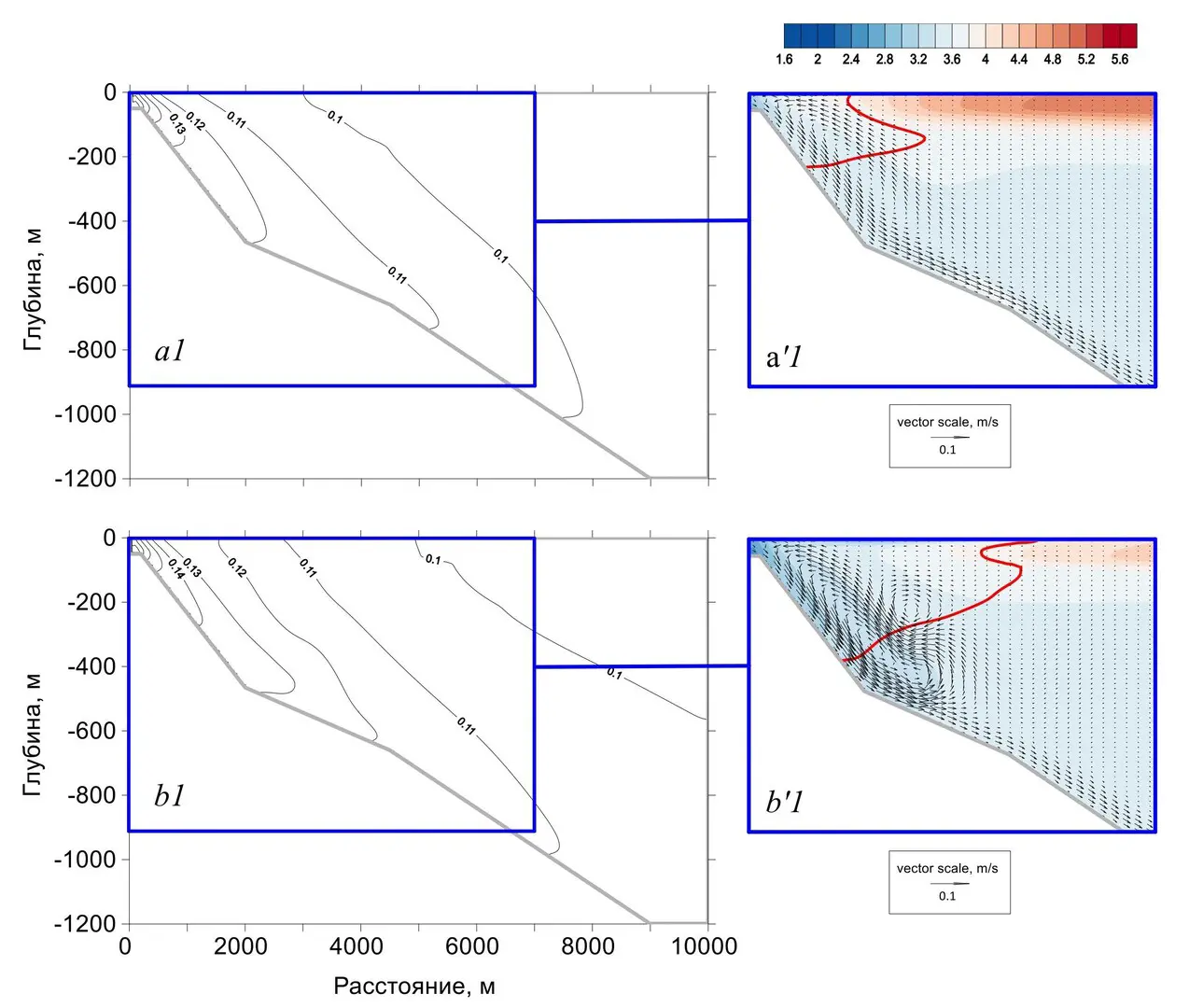

Осенний период в жизни озера Байкал сопровождается удивительными процессами, привносящими разнообразие в динамику его водных масс. Именно в это время формируется уникальная природная зона — термобар, где насыщенные кислородом поверхностные воды, охлаждаясь, опускаются на глубину. Такое явление связано с тем, что при температуре +4°C вода приобретает наибольшую плотность. Благодаря этому она становится тяжелее и перемещается вглубь озера. Термобар — важный элемент сезонного перемешивания вод, особенно в умеренных широтах. Для Байкала этот процесс оказывает свое влияние до глубины около 250 метров, способствуя активному обмену между слоями и поддержанию чистоты этого уникального озера.

Влияние минерализации вод притоков

С помощью современной математической модели ученые смогли выявить еще одну особенность — формирование термобара в Байкале зависит не только от температуры и погодных факторов, но и от степени минерализации вод его многочисленных притоков. Каждый из впадающих в озеро потоков отличается своим уровнем содержания растворенных солей, что напрямую связано с природным составом почвенного и геологического бассейна. При этом большое значение имеет и тип питания рек — снеговое или грунтовое.

Так, например, небольшие притоки, такие как Рель, Куркула или Хара-Мурин, несут в себе минимальное количество солей — менее 50 мг на литр. Их воды поступают в Байкал преимущественно за счет таяния снега и потому маломинерализованы. В то же время, такие реки, как Большая Бугульдейка, где преобладают породы, насыщенные растворимыми минералами, характеризуются увеличенным содержанием солей — до 300 мг на литр.

Как различия в составе воды влияют на Байкал

Исследования показали, что слабоминерализованная вода притоков (20–50 мг солей на литр), попадая в Байкал, стремится оставаться на поверхности. Она быстро охлаждает верхние слои озера, ускоряя развитие термобара. Здесь перемешивание воды происходит на ограниченной глубине. А вот при впадении рек, солевой состав которых близок к среднему уровню воды в самом Байкале (около 100 мг на литр), появляются выраженные водовороты, которые способны перемещать потоки уже на глубину 250 метров, обеспечивая движение вдоль термобара.

Особую роль играет насыщенная соединениями вода, поступающая с солоноватых притоков. Благодаря большей плотности, такие потоки опускаются гораздо глубже — до 700 метров, формируя мощные донные течения. Эти процессы способствуют обновлению вод на крупных глубинах, влияя на саморегуляцию экологической системы озера.

Значение для будущего Байкала

Понимание механизмов, лежащих в основе перемешивания вод и перемещения различных примесей в Байкале, имеет огромное значение как для прогноза состояния озера при изменениях климата, так и для контроля за воздействием человеческой деятельности. Все большее внимание к этим особенностям привлекается на фоне глобального потепления и увеличения загрязнения водоемов. От правильного анализа зависит и сохранение уникальной среды Байкала, и обеспечение его экологической безопасности для будущих поколений.

Так, ученые подчеркивают, что неосторожный сброс сточных вод в реки, питающие Байкал, может приводить к переносу загрязнений прямо на дно озера. Кроме того, увеличение содержания минеральных примесей в притоках способно замедлить обменные процессы и таким образом повлиять на так называемое «дыхание» озера. Именно поэтому исследование внутренней циркуляции вод и роли разных типов притоков становится особенно актуальным в наше время.

Оптимистический взгляд на сохранение озера

Хотя экологические угрозы для Байкала существуют, новые исследования и передовые методы моделирования позволяют своевременно выявлять потенциальные риски. С каждым годом растет осведомленность общества и уровень профессионального мониторинга. Государственные и научные организации совместно работают над тем, чтобы поддерживать чистоту этого уникального водоема и предотвращать опасные последствия человеческого вмешательства.

Именно комплексное понимание природных процессов, аккуратное отношение к качеству воды и координация усилий всех заинтересованных сторон позволят сохранить Байкал в его первозданной красоте для нынешних и будущих поколений. Современная наука и активная позиция общества дают все шансы на то, чтобы великое озеро оставалось одной из главных жемчужин природы России и мира.

Ученые из Томского государственного университета продолжают активно исследовать динамику вод Байкала, используя новейшие методы моделирования. Как отметил руководитель инициативы, Баир Цыденов, кандидат физико-математических наук и заведующий лабораторией вычислительной геофизики ТГУ, команда планирует расширить горизонты исследований и разработать новые численные модели, которые будут учитывать более широкий спектр природных факторов, играющих роль в обновлении уникального озерного водоема.

Современные подходы к моделированию природы Байкала

В ближайших планах специалистов — особое внимание уделить влиянию геотермального прогрева на процесс обновления вод в Байкале. Помимо этого, ученые собираются рассмотреть и оценить, как на динамику вод влияют такие параметры, как ветровой режим, уровень минерализации, а также геотермальные потоки тепла. Такой комплексный подход позволит получить максимально полную картину взаимодействия различных природных факторов и их влияния на водный баланс крупнейшего пресного озера планеты.

Этот амбициозный научный проект поддержан грантом Российского научного фонда, что свидетельствует о высоком уровне доверия к коллективу со стороны профессионального сообщества. Команда исследователей уверена, что их работа поможет не только лучше понять сложные процессы, протекающие в недрах и на поверхности Байкала, но и будет иметь значительный практический эффект в деле сохранения кристально чистых вод и экологически ценной среды озера.

Уверенность в завтрашнем дне Байкала

Разработка новых моделей и анализ множества природных факторов открывают широкие перспективы для долгосрочного сохранения и возобновления водных ресурсов Байкала. Новые подходы и внедрение современных технологий позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, ведь понимание баланса между внутренними и внешними воздействиями дает шанс сохранить Байкал для будущих поколений. Ученые не сомневаются, что их усилия помогут усилить природный потенциал озера и заложить основу для дальнейших успешных исследований и практических решений.

Позитивный настрой, инновационные методы и внимательное отношение к сложным процессам природы — вот главные составляющие успешной работы научной группы ТГУ. Благодаря их труду, мы можем рассчитывать на сохранение уникальной чистоты вод и устойчивости экосистемы Байкала, а это значит, что его запасы пресной воды продолжат восхищать мир и служить человечеству еще многие поколения.

Источник: indicator.ru