Команда ученых Центра квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова представила инновационный метод создания универсальных перепрограммируемых интерферометров — оптических устройств, способных производить любые линейные преобразования между множеством каналов. Это открытие значительно расширяет возможности обработки информации и открывает новые горизонты в квантовой науке.

Интерферометры — ключ к будущему обработки оптических сигналов

Современные интерферометры — одни из самых важных элементов в передаче, преобразовании и обработке информации. Их основная функция заключается в реализации линейных оптических преобразований: устройство принимает закодированный световой сигнал, трансформирует его и направляет, например, в иной сегмент вычислительной или коммуникационной системы. Благодаря интерферометрам, сегодня уже совершенствуются телекоммуникационные сети, активно развиваются платформы машинного обучения, появляются новые возможности для квантовых вычислений.

Перепрограммируемость: универсальное решение во множестве задач

Главное достоинство разрабатываемых интерферометров — это их гибкость к изменению конфигурации. Такая способность к перепрограммированию делает возможным применение одного устройства для решения целого спектра задач: от простых до сложных многоканальных вычислений. В отличие от фиксированных схем, новые технологии позволяют буквально «на лету» перестраивать интерферометр под конкретную задачу — будь то решение в классических коммуникациях, нейросетях или работа с квантовыми состояниями.

Инновационная архитектура: устойчивость к производственным ошибкам

Традиционные интегральные оптические схемы сегодня широко применяются для создания интерферометров, однако такие устройства нередко чувствительны к малейшим ошибкам на этапе их изготовления. С каждым увеличением числа каналов проблема становится все очевиднее: небольшие отклонения могут привести к серьезному снижению точности работы. Исследователи МГУ предложили альтернативную архитектуру, при которой влияние технологических несовершенств уменьшено буквально до минимума. Это настоящая революция в инженерии оптических устройств.

Применение нового метода позволило отказаться от жесткой регламентации состава схем: теперь допустим чуть ли не произвольный выбор «строительных блоков» для конструкции интерферометра. Такое новаторское решение снимает технологические ограничения, характерные для прежних подходов, и поддерживает возможность интеграции с разнообразными платформами и топологиями, повышая гибкость и надежность устройств.

Значение для квантовых и классических технологий обработки информации

Новое поколение перепрограммируемых интерферометров открывает двери к существенному прогрессу не только в классических задачах — телекоммуникациях и оптических нейронных сетях — но и в прикладной квантовой информатике. Для квантовых вычислений, коммуникаций и симуляций особенно важна возможность гибкого преобразования оптических состояний: новые устройства могут эффективно решать эти задачи благодаря высокой точности и адаптивности.

Как отмечает Михаил Сайгин, один из разработчиков из Центра квантовых технологий МГУ, полученные результаты действительно станут драйвером развития оптических квантовых вычислений, предоставив исследователям мощные инструменты для реализации сложнейших вычислительных и коммутационных процессов. Универсальные перепрограммируемые интерферометры, созданные по предложенному методу, способны вывести исследования и практические решения в этой области на качественно новый уровень.

Ключевые научные умы и институциональное сотрудничество

В работе приняли участие ведущие специалисты — Михаил Сайгин, Илья Кондратьев, Иван Дьяконов, Станислав Страупе, а также профессор Сергей Кулик из МГУ. Важнейший вклад внес С.А. Миронов, представляющий Московский физико-технический институт (МФТИ), Институт Теоретической и Экспериментальной Физики (ИТЭФ) и Институт Ядерных Исследований РАН. Это сотрудничество ведущих исследовательских центров позволило объединить передовой теоретический аппарат с современными аналитическими и численными методами глобальной оптимизации.

Исследование полностью теоретическое, однако мощная математическая база, широкое применение численных методов и практическая ориентация дают все основания полагать, что в ближайшем будущем описанные результаты будут востребованы в реальных технологических платформах.

Преимущества метода: новый взгляд на построение интерферометров

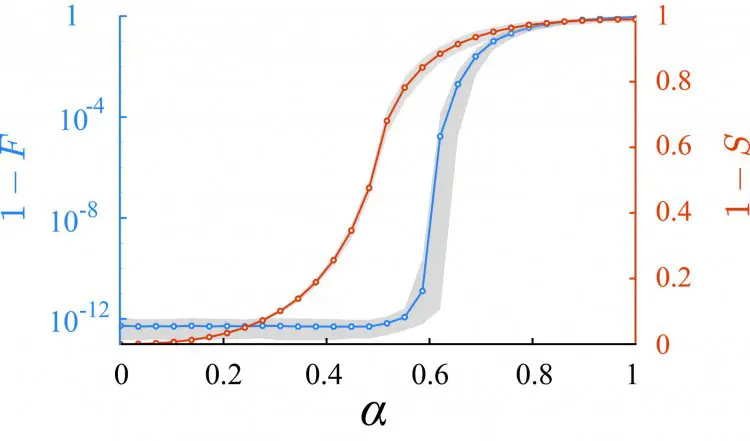

За счет гибкости в выборе компонентов новых интерферометров и более устойчивой архитектуры удалось достигнуть выдающегося результата: ошибка преобразования сохраняется практически постоянной — пока не достигнут определённый порог технологической неточности, после которого устройство перестает быть универсальным. Эта особенность особенно заметна на графиках, иллюстрирующих связь между производственным параметром (alpha) и ошибкой многоканального интерферометра.

Одновременно прослеживается постепенное увеличение различий между блоками схемы по мере роста этого технологического параметра, однако без скачкообразного изменения — что подчеркивает инженерную стабильность и надежность новой концепции. Такой подход предоставляет инженерам и разработчикам новые возможности для масштабирования систем и их интеграции в самые разные приложения.

Созданный учеными метод производит настоящую трансформацию перспектив как для классических систем передачи информации, так и для новейших квантовых вычислительных устройств, оправдывая самые оптимистичные ожидания научного сообщества. Дальнейшее развитие предложенной технологии, безусловно, приведет к появлению еще более совершенных оптических платформ и к настоящему технологическому прорыву в обработке информации.

Источник: scientificrussia.ru